31.1.07

29.1.07

Entre o Amor e a Lua

Trata-se, de facto, de uma belíssima e surpreendente descoberta e de um filme que consegue construir, nos seus desequilíbrios narrativos e na sua exacerbada retórica visual, uma grandiosidade sentimental quase desmedida.

Este é, pois, o filme de todas as explosões sentimentais, um verdadeiro melodrama em bruto. Mas «The Girl in the Red Velvet Swing» é, sobretudo, o filme daquela prodigiosa e inesquecível cena (quem a vê, jamais a esquece) que o título sugere e parece querer tornar absoluta: Joan Collins a baloiçar entre o amor e a lua, num vaivém verdadeiramente estonteante.

Se há filme em que uma única cena pode marcar toda a obra e a nossa visão sobre ela, «The Girl in the Red Velvet Swing» é esse filme. A cena do baloiço (a tal que jamais se esquece) não é apenas visualmente genial: ela é o verdadeiro coração da obra, aquele ponto absoluto para onde tudo converge e de onde tudo parte. Depois de a vermos, tudo parece transfigurado. O nosso olhar já é outro, o olhar das personagens jamais volta a ser o mesmo. Tudo fica irremediavelmente contaminado. E o filme imortalizado! Um filme por uma cena. Uma cena por um filme. Magia? Não, Cinema!

Publicada por

João Ricardo Branco

em

23:41

2

comentários

![]()

Etiquetas: Richard Fleischer, The Girl in the Red Velvet Swing

26.1.07

24.1.07

Fantasporto 2007

É o melhor cartaz dos ultimos anos, ver completo aqui.

Publicada por

Paulo Albuquerque

em

16:22

0

comentários

![]()

Etiquetas: Fantasporto

22.1.07

Fast Food Nation

Que a palavra sobrevalorização assenta que nem uma luva em Richard Linklater e nos seus Before Sunrise e Sunset não é novidade, e como tal o facto de Fast Food Nation ser um tremendo falhanço cinematográfico, apesar de mais ou menos surpreendente, não é de todo chocante. Por outro lado, se falarmos do seu lado político, a situação já muda de figura, visto que é, de facto, totalmente inesperado que o realizador enverede por uma reflexão sobre a situação das empresas de fast food através da mais básica linha de pensamentos. Nenhuma personagem passa da mais banal caricatura, servindo apenas como meros adereços que pretendem representar determinado grupo social, e como meio manipulativo para um suposto drama inexistente. Passeiam-se pelo filme numa tentativa de narrativa mosaico onde se cruzam sem qualquer propósito, e sem qualquer função além de debitar todos os clichés que se podem imaginar. A evitar.

Que a palavra sobrevalorização assenta que nem uma luva em Richard Linklater e nos seus Before Sunrise e Sunset não é novidade, e como tal o facto de Fast Food Nation ser um tremendo falhanço cinematográfico, apesar de mais ou menos surpreendente, não é de todo chocante. Por outro lado, se falarmos do seu lado político, a situação já muda de figura, visto que é, de facto, totalmente inesperado que o realizador enverede por uma reflexão sobre a situação das empresas de fast food através da mais básica linha de pensamentos. Nenhuma personagem passa da mais banal caricatura, servindo apenas como meros adereços que pretendem representar determinado grupo social, e como meio manipulativo para um suposto drama inexistente. Passeiam-se pelo filme numa tentativa de narrativa mosaico onde se cruzam sem qualquer propósito, e sem qualquer função além de debitar todos os clichés que se podem imaginar. A evitar.

Publicada por

Miguel Galrinho

em

02:37

2

comentários

![]()

Etiquetas: 2006, Fast Food Nation, Richard Linklater

21.1.07

The Insider

Além de ser uma interessantíssima reflexão sobre a ética jornalística e um poderoso drama que assenta nas relações familiares do personagem de Russell Crowe, The Insider levanta ainda muitas outras questões, que mesmo quando não são ditas, acompanham sempre as personagens.

Além de ser uma interessantíssima reflexão sobre a ética jornalística e um poderoso drama que assenta nas relações familiares do personagem de Russell Crowe, The Insider levanta ainda muitas outras questões, que mesmo quando não são ditas, acompanham sempre as personagens.Depois do personagem de Al Pacino conseguir finalmente transmitir a entrevista, observamos olhares de pessoas (algumas conhecemos, outras não) enquanto assistem ao programa. Um deles toca-me em particular: num plano em que a filha de Jeffrey Wigand desvia o olhar da televisão para o pai, Michael Mann capta todo o seu respeito e admiração pelo que o pai fez. Em seguida, Lowell Bergman chega a casa, e deita-se ao lado da mulher. Ganhaste, diz-lhe ela. Pois... Ganhei o quê? No fundo, tudo se resume a isso em The Insider.

A saber: o que ganhamos e perdemos, o que se constrói e desconstrói à nossa volta, por perseguirmos as nossas convicções e os nossos sonhos. Ou ainda: como isso muda (para o melhor e para o pior) a nossa relação com nós próprios e com os outros. A questão essencial é óbvia: valeu a pena? A resposta, essa, é menos óbvia e muito mais complexa. Repare-se, pois, no final do filme: por um lado, a satisfação, porque os objectivos foram cumpridos; por outro o desencantamento: tudo parece disperso e estilhaçado.

Publicada por

Miguel Galrinho

em

02:29

0

comentários

![]()

Etiquetas: Michael Mann, The Insider

15.1.07

Persona

Vemos por várias vezes em Persona um miúdo que toca numa tela onde é projectada uma cara feminina. Não sabemos quem é, nem o que quer alcançar (mesmo que possamos debater todos os seus significados possíveis), mas nem por isso nos deixamos de sentir hipnotizados por essa imagem (ou, de uma forma geral, por toda a sequência de imagens que compõe o filme); pelo fascínio com que o miúdo observa e toca naquela tela. Talvez nos identifiquemos com ele. Talvez estejamos mais próximos dele do que pensamos. Talvez, no limite, estejamos a observar e a tactear as imagens de Persona da mesma forma que ele o faz quando toca naquela imagem, enquanto temos uma das experiências mais radicais da História.

Vemos por várias vezes em Persona um miúdo que toca numa tela onde é projectada uma cara feminina. Não sabemos quem é, nem o que quer alcançar (mesmo que possamos debater todos os seus significados possíveis), mas nem por isso nos deixamos de sentir hipnotizados por essa imagem (ou, de uma forma geral, por toda a sequência de imagens que compõe o filme); pelo fascínio com que o miúdo observa e toca naquela tela. Talvez nos identifiquemos com ele. Talvez estejamos mais próximos dele do que pensamos. Talvez, no limite, estejamos a observar e a tactear as imagens de Persona da mesma forma que ele o faz quando toca naquela imagem, enquanto temos uma das experiências mais radicais da História.

Publicada por

Miguel Galrinho

em

01:01

2

comentários

![]()

Etiquetas: Ingmar Bergman, Persona

12.1.07

Weronika

Publicada por

Anonymous

em

21:19

0

comentários

![]()

Etiquetas: Imagens, Krzysztof Kieslowski, La Double Vie de Véronique

11.1.07

A Hora do Génio

«Hour of the Wolf» é, do ponto de vista cronológico, a obra seguinte a «Persona» (o filme dos filmes de Ingmar Bergman e uma das quatro ou cinco maiores obras-primas da História do Cinema). Não é, pois, de estranhar, como o trailer deixa antever, que compartilhe com ele diversos pontos estéticos e temáticos. Desde logo a assunção e proclamação do carácter absoluto da sua matéria cinematográfica. O que vemos, diz-nos Bergman, é unicamente um filme: não pertence ao mundo das coisas, mas apenas ao mundo do Cinema. Se em «Persona» essa proclamação surge, por exemplo, quando Ingmar Bergman se filma a si próprio (a filmar o seu filme), em «Hour of the Wolf» é a sua voz de comando e os ruídos dos bastidores que ditam o início da obra.

Há, todavia, um outro ponto de similitude entre as duas obras que me parece bem mais revelador: o nome da personagem principal (Alma, nos dois casos!). Mas se é a Alma que aproxima «Persona» e «Hour of the Wolf», é também a alma que os separa: «Persona» é, entre outras coisas, um filme sobre a fusão (de almas); «Hour of the Wolf» é, acima de tudo, um filme sobre a dolorosa separação (de almas). Se essa separação é ditada por um “excesso” de amor (se é que uma palavra aparentemente totalitária como o Amor permite algo que a exceda…) ou por um amor que não comporta os “excessos” da fusão absoluta, eis, porventura, a mais radical questão colocada neste filme.

Uma das razões porque Ingmar Bergman é um génio cinematográfico incomparável é porque nos convence de que o nosso olhar não estava a priori preparado para experimentar o seu cinema. Perante ele regressamos ao local de todas as aprendizagens, ao estado puro das percepções. Basta ver este trailer de «Hour of the Wolf» para perceber isso mesmo…

Publicada por

João Ricardo Branco

em

23:18

1 comentários

![]()

Etiquetas: Ingmar Bergman

Criterion em janeiro

Mouchette de Robert Bresson

Border Radio de Allison Anders, Dean Lent e Kurt Voss

Box: Monsters and Madmen(The Atomic Submarine de Spencer Gordon Bennet; Corridors of Blood, First Man Into Space e The Haunted Strangler de Robert Day)

Yojimbo e Sanjuro de Akira Kurosawa

Publicada por

Paulo Albuquerque

em

03:10

1 comentários

![]()

Etiquetas: Criterion

9.1.07

Introdução

Em boa verdade, o último filme de Mel Gibson - Apocalypto - não passa de uma introdução. Somos introduzidos a um mundo que nos cativa de imediato, porque Gibson foca-se em dois temas especificamente humanos, que promete abordar: o medo e a família. E, por isso, quando se dá a destruição da aldeia, trata-se de uma cena com algum poder dramático. A violência tem, de facto, um grande impacto, porque surge na sequência das relações que ali se estabeleceram. Porém, a partir daí o filme muda. A introdução de temáticas promissoras que poderiam dar alguma profundidade ao filme são abandonadas, e ficam-se por aí mesmo: pela introdução. Repare-se na forma como é usada a violência a partir daqui: a tortura e a forma como se retiram vidas humanas da forma mais sangrenta, parecem não ser mais que meros adereços visuais, consequência da falta de preocupação com as personagens. Recorde-se a função dramática da violência nos quinze minutos finais de Braveheart (Gibson parece cada vez mais longe do sentido épico-dramático desta sua segunda obra) e façam-se as comparações.

Em boa verdade, o último filme de Mel Gibson - Apocalypto - não passa de uma introdução. Somos introduzidos a um mundo que nos cativa de imediato, porque Gibson foca-se em dois temas especificamente humanos, que promete abordar: o medo e a família. E, por isso, quando se dá a destruição da aldeia, trata-se de uma cena com algum poder dramático. A violência tem, de facto, um grande impacto, porque surge na sequência das relações que ali se estabeleceram. Porém, a partir daí o filme muda. A introdução de temáticas promissoras que poderiam dar alguma profundidade ao filme são abandonadas, e ficam-se por aí mesmo: pela introdução. Repare-se na forma como é usada a violência a partir daqui: a tortura e a forma como se retiram vidas humanas da forma mais sangrenta, parecem não ser mais que meros adereços visuais, consequência da falta de preocupação com as personagens. Recorde-se a função dramática da violência nos quinze minutos finais de Braveheart (Gibson parece cada vez mais longe do sentido épico-dramático desta sua segunda obra) e façam-se as comparações.Resultado: no último terço do filme, o protagonista corre. Foge do medo que o persegue, enquanto procura chegar à família para a salvar. É um bom ponto de partida, sem dúvida, pois está ligado com os temas iniciais, além de permitir uma abordagem de grande complexidade humana, mas infelizmente não passa de um mero ponto de partida. A relação introduzida no início do filme, em cerca de dez minutos, já vai longe e não tem qualquer desenvolvimento emocional. Daí que Gibson, durante a perseguição, alterne frequentemente imagens do protagonista com imagens da sua família: para nos lembrar de que ela existe, mas sem nunca fazer mais do que isso. Não há construção, não há progressão, não há desenvolvimento... há apenas a memória do que poderia ter sido um grande filme, essencialmente humano, mas que acaba por gastar todo o seu potencial em cenas de perseguição já vistas (porque filmadas sem inventividade) e num retrato superficial de uma Civilização.

Uma Civilização que, diz-nos a tagline, se destrói por dentro... No limite, é um pouco o que acontece a Apocalypto: um filme que, ao invés de se desenvolver, vai progressivamente desconstruindo as suas relações e personagens, quase num decrescendo dramático que só progride em direcção ao vazio...

Publicada por

Miguel Galrinho

em

21:00

0

comentários

![]()

Etiquetas: 2006, Apocalypto, Mel Gibson

There Is No Gene For The Human Spirit...

Porque as limitações do corpo não são as limitações da alma. Esta, em quaisquer circunstâncias, entrega-se à imaginação, e deixa-se a sonhar. O quê? O possível e o impossível.

Porque as limitações do corpo não são as limitações da alma. Esta, em quaisquer circunstâncias, entrega-se à imaginação, e deixa-se a sonhar. O quê? O possível e o impossível.Ou, como diz o personagem de Jude Law, "I got the better end of the deal. I only lent you my body; you lent me your dream." De facto, quanto vale um corpo quando comparado aos sonhos da alma humana?

Publicada por

Miguel Galrinho

em

03:24

0

comentários

![]()

Etiquetas: Andrew Niccol, Gattaca, sonho

6.1.07

Memórias do Futuro

Vermelho é, de longe, o melhor filme da Trilogia das Cores, de Kieslowski. Uma jovem modelo atropela um cão e resolve procurar o seu dono, conhecendo assim um velho juíz, já reformado, que espia as chamadas telefónicas dos vizinhos. Ele é cínico e distante, ela é bondosa e simpática. Curiosamente, entre ambos nascerá um sentimento de fraternidade cada vez mais forte, que os leva a partilharem os sentimentos mais íntimos. Ou, pensando melhor, talvez não seja assim tão curioso: afinal de contas, mais ainda do que as semelhanças que partilhamos, são as diferenças que nos aproximam. Trata-se, no limite, de uma componente especificamente humana da qual nos parecemos esquecer, e que Kieslowski faz questão de desenvolver neste filme.

Vermelho é, de longe, o melhor filme da Trilogia das Cores, de Kieslowski. Uma jovem modelo atropela um cão e resolve procurar o seu dono, conhecendo assim um velho juíz, já reformado, que espia as chamadas telefónicas dos vizinhos. Ele é cínico e distante, ela é bondosa e simpática. Curiosamente, entre ambos nascerá um sentimento de fraternidade cada vez mais forte, que os leva a partilharem os sentimentos mais íntimos. Ou, pensando melhor, talvez não seja assim tão curioso: afinal de contas, mais ainda do que as semelhanças que partilhamos, são as diferenças que nos aproximam. Trata-se, no limite, de uma componente especificamente humana da qual nos parecemos esquecer, e que Kieslowski faz questão de desenvolver neste filme.Enquanto ele lhe conta a história da mulher que amou na universidade, acompanhamos outras personagens que não estão aparentemente ligadas, mas que são desenvolvidas numa espécie de construção de filme-mosaico, e que, no final, fazem tudo ter perfeito sentido. Um sentido que não é só narrativo, mas acima de tudo dramático. Sem querer revelar pormenores da narrativa, direi apenas que se repare no plano da troca de olhares, perto do final: raramente o amor à primeira vista foi capturado de forma tão magistral, em que o espectador, cúmplice dos sentimentos e das vivências de cada uma das personagens, percebe o que as une, mas elas próprias não. Depois de Le Double Vie de Veronique, Kieslowski parece voltar a encontrar algo que une a humanidade; que une as almas umas às outras, sem que nos apercebamos disso, ainda que nos cruzemos diariamente.

Sem querer tirar mérito aos outros dois filmes da trilogia, que, como já referi neste blog, considero excelentes, Vermelho está de facto noutro nivel de transcendência, com presença obrigatória numa lista dos melhores filmes da década passada.

Publicada por

Miguel Galrinho

em

21:52

1 comentários

![]()

Etiquetas: amor, fraternidade, Krzysztof Kieslowski, memória, Trilogia das Cores, Trois Couleurs: Rouge

5.1.07

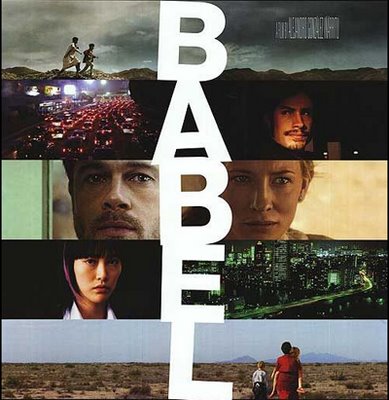

the brightest lights in the darkest night

«Babel», a mais recente obra-prima de Alejandro González Iñárritu, regressa à estrutura de filme mosaico que o realizador já tinha explorado, mas que está agora mais apurada que nunca. Narrando quatro histórias que se ligam - directa ou indirectamente - entre si, têm todas algo em comum, muito mais importante que o seu ponto concreto de ligação: as consequências da incomunicabilidade (causada pelos mais diversos factores) nos dias de hoje, quando, curiosamente, os meios de comunicação estão cada vez mais desenvolvidos. Ou seja, a raíz do problema afirma-se como algo que não é exterior ao ser humano, mas completamente interior. Por outras palavras, é como se os meios de comunicação, que nos permitem estar cada vez mais próximos, nos tornassem cada vez mais afastados na capacidade de compreender o outro, seja numa frase ou palavra proferida, seja no mais sincero dos sorrisos ou na mais desencantada das lágrimas, ou até no mais profundo momento de silêncio. Ou ainda: como se esse facilitismo que nos é concedido pela tecnologia nos estivesse, gradualmente, a retirar a humanidade.

«Babel», a mais recente obra-prima de Alejandro González Iñárritu, regressa à estrutura de filme mosaico que o realizador já tinha explorado, mas que está agora mais apurada que nunca. Narrando quatro histórias que se ligam - directa ou indirectamente - entre si, têm todas algo em comum, muito mais importante que o seu ponto concreto de ligação: as consequências da incomunicabilidade (causada pelos mais diversos factores) nos dias de hoje, quando, curiosamente, os meios de comunicação estão cada vez mais desenvolvidos. Ou seja, a raíz do problema afirma-se como algo que não é exterior ao ser humano, mas completamente interior. Por outras palavras, é como se os meios de comunicação, que nos permitem estar cada vez mais próximos, nos tornassem cada vez mais afastados na capacidade de compreender o outro, seja numa frase ou palavra proferida, seja no mais sincero dos sorrisos ou na mais desencantada das lágrimas, ou até no mais profundo momento de silêncio. Ou ainda: como se esse facilitismo que nos é concedido pela tecnologia nos estivesse, gradualmente, a retirar a humanidade. Em Marrocos, dois jovens têm uma arma que usam para proteger as suas cabras de outros animais. Para testarem a capacidade da arma, disparam contra um autocarro que passa ao longe, na estrada. Aparentemente, para desilusão de ambos, nada aconteceu, pois o autocarro continua calmamente a seguir o mesmo trajecto. (Parece que, afinal, a arma não é assim tão boa.) Prestes a abandonarem o local, reparam, de repente, que algo mudou: o autocarro parou no meio da estrada. Os dois rapazes fogem a correr do local: curiosamente, a desilusão havia dado lugar a algo muito mais perturbante, como consequência de uma atitude irreflectida; ou, melhor, da incapacidade de antecipação das várias consequências possíveis caso a bala atingisse realmente o autocarro. Mas porquê fugirem quando viram o autocarro a parar? Ter-se-ão, agora, apercebido do que o aquela bala poderá ter feito? Ou, por outro lado, tratar-se-á de um instinto anterior à reflexão; ou seja, terá sido simplesmente uma reacção imediata de arrependimento, tomando consciência de que cometeram uma atitude errada, mas não ainda do que esta poderia provocar?

Em Marrocos, dois jovens têm uma arma que usam para proteger as suas cabras de outros animais. Para testarem a capacidade da arma, disparam contra um autocarro que passa ao longe, na estrada. Aparentemente, para desilusão de ambos, nada aconteceu, pois o autocarro continua calmamente a seguir o mesmo trajecto. (Parece que, afinal, a arma não é assim tão boa.) Prestes a abandonarem o local, reparam, de repente, que algo mudou: o autocarro parou no meio da estrada. Os dois rapazes fogem a correr do local: curiosamente, a desilusão havia dado lugar a algo muito mais perturbante, como consequência de uma atitude irreflectida; ou, melhor, da incapacidade de antecipação das várias consequências possíveis caso a bala atingisse realmente o autocarro. Mas porquê fugirem quando viram o autocarro a parar? Ter-se-ão, agora, apercebido do que o aquela bala poderá ter feito? Ou, por outro lado, tratar-se-á de um instinto anterior à reflexão; ou seja, terá sido simplesmente uma reacção imediata de arrependimento, tomando consciência de que cometeram uma atitude errada, mas não ainda do que esta poderia provocar? O arrependimento é, de uma forma geral, um tema fundamental em «Babel». Tomando atitudes e decisões precipitadas e irreflectidas, as personagens parecem desesperadas em ser ouvidas, tentando atenuar as consequências desses actos. Porém, nem o mais sincero e desesperado grito de socorro parece chegar a um destinatário que o compreenda, ou, no limite, que sinta compaixão por ele e esteja pronto a ajudar. Veja-se o exemplo da empregada mexicana que tem que tomar uma decisão: obedecer às ordens do patrão e tomar conta dos seus filhos sem sair dos EUA, ou deslocar-se ao México para ir ao casamento do filho. O amor pelo filho foi mais forte, mas, chegada a altura de reconhecer que um erro foi cometido, o arrependimento e a preferência por salvar as crianças mais que a sua própria vida, parecia não chegar. Porém, é certo: numa situação extrema como essa, no meio do desespero, foram as relações afectivas, e não o egoísmo ou o individualismo, que salvaram a situação.

O arrependimento é, de uma forma geral, um tema fundamental em «Babel». Tomando atitudes e decisões precipitadas e irreflectidas, as personagens parecem desesperadas em ser ouvidas, tentando atenuar as consequências desses actos. Porém, nem o mais sincero e desesperado grito de socorro parece chegar a um destinatário que o compreenda, ou, no limite, que sinta compaixão por ele e esteja pronto a ajudar. Veja-se o exemplo da empregada mexicana que tem que tomar uma decisão: obedecer às ordens do patrão e tomar conta dos seus filhos sem sair dos EUA, ou deslocar-se ao México para ir ao casamento do filho. O amor pelo filho foi mais forte, mas, chegada a altura de reconhecer que um erro foi cometido, o arrependimento e a preferência por salvar as crianças mais que a sua própria vida, parecia não chegar. Porém, é certo: numa situação extrema como essa, no meio do desespero, foram as relações afectivas, e não o egoísmo ou o individualismo, que salvaram a situação. Repare-se, ainda, nas personagens de Brad Pitt (Richard) e Cate Blanchett (Susan), arrependidos por terem deixado para trás os filhos, para embarcarem numa viagem perigosa como aquela em que se encontram. Quando confrontados com uma situação limite que se dá quando a bala atinge Susan (haverá situação mais limite do que a ameaça da morte?), a possibilidade de dois filhos perderem a mãe deixa de ser um medo para se tornar uma realidade. Desesperado, Richard recorre a todos os meios de que se lembra para que a mulher seja transportada até ao hospital mais próximo. Mas os seus gritos de desespero parecem ecoar no infinito, não alcançando ninguém. Não deixa de ser curioso: enquanto que a sua empregada pediu socorro no meio do deserto; Brad Pitt faz o mesmo, também no deserto, mas comunicando com uma muldidão (tanto com os passageiros do autocarro e como por telefone). No entanto, ambos parecem ter o mesmo auxílio; num lugar ou noutro, a solidão parece ser a mesma.

Repare-se, ainda, nas personagens de Brad Pitt (Richard) e Cate Blanchett (Susan), arrependidos por terem deixado para trás os filhos, para embarcarem numa viagem perigosa como aquela em que se encontram. Quando confrontados com uma situação limite que se dá quando a bala atinge Susan (haverá situação mais limite do que a ameaça da morte?), a possibilidade de dois filhos perderem a mãe deixa de ser um medo para se tornar uma realidade. Desesperado, Richard recorre a todos os meios de que se lembra para que a mulher seja transportada até ao hospital mais próximo. Mas os seus gritos de desespero parecem ecoar no infinito, não alcançando ninguém. Não deixa de ser curioso: enquanto que a sua empregada pediu socorro no meio do deserto; Brad Pitt faz o mesmo, também no deserto, mas comunicando com uma muldidão (tanto com os passageiros do autocarro e como por telefone). No entanto, ambos parecem ter o mesmo auxílio; num lugar ou noutro, a solidão parece ser a mesma.No limite, na mais extrema das situações, quando já não é a esperança, mas o desespero, que fazem continuar a lutar, o ser humano parece, finalmente, encontrar um certo conforto numa relação que estabelece com outro ser humano: escrever os sentimentos mais íntimos a alguém que sabemos que os compreenderá, ainda que nada possa fazer a seu respeito; ouvir a voz de um filho, mesmo que se encontre a milhares de quilómetros de distância; ou fazer um sacrifício para se salvar um irmão. Atente-se especialmente neste último ponto: ao consciencializar-se da probabilidade da morte, depois de várias discussões com o irmão sobre de quem seria a culpa, o rapaz marroquino sente uma necessidade instintiva de salvar o irmão, como se necessitasse desse arrependimento e da força dessa relação para definir a sua humanidade. Ou como se apenas nas situações mais radicais nos lembrássemos do que somos e do que realmente nos une. É dessa necessidade que as personagens de «Babel» se parecem esquecer, mas que procuram desesperadamente encontrar quando já não resta mais esperança: a sua luz mais brilhante na noite mais escura, como Iñárritu dedica o filme aos filhos. É aí que todos estamos ligados: no sofrimento e na procura de algo que o atenue.

Vale a pena referir ainda a já mencionada cena em que o personagem de Brad Pitt telefona, de Marrocos, ao filho, pois não se trata apenas de um momento de interpretação arrebatador, mas sobretudo de um genial pormenor de montagem. Richard telefona ao filho, depois de ele e a mulher estarem a salvo. Durante alguns momentos de desespero, chegou a pensar que dois filhos ficariam sem mãe, ou mesmo sem pais. Mas agora tudo está bem, e por isso Richard chora nessa cena ao ouvir a voz do filho, arrependido pelo que fez, mas aliviado pela forma como acabou. Mas terá acabado? É aí que reside toda a complexidade da cena: os personagens pensam que sim; o espectador sabe que haverá mais sofrimento pela frente, e que este continuará a ameaçar a separação da família, sendo a causa novamente a ausência dos pais. É, sem dúvida, dos planos mais cruéis do ano: o espectador ver lágrimas de alívio nos olhos de um ser humano, mas que só são de alívio porque este desconhece o sofrimento pelo qual os filhos irão em seguida passar. E, através desse plano, não podemos deixar de sentir que o sofrimento é algo contínuo e inevitável, como um rio que corre infinitamente, sem nunca desaguar no mar. Poder-se-á mesmo dizer que «Babel» não acaba; que é, também ele, um filme sem fim, sugerindo sempre que o sofrimento continuará a assombrar as vidas das personagens, e que cada uma deverá encontrar uma forma de lidar com esse sofrimento. Que forma? A proposta de Iñárritu é, mais uma vez (porque as narrativas estão intimamente ligadas), a força das relações humanas. O amor (em toda a complexidade que a palavra pode apresentar) como algo que se sobrepõe a todo esse sofrimento. No limite, será esse o nosso conforto; a nossa esperança.

Vale a pena referir ainda a já mencionada cena em que o personagem de Brad Pitt telefona, de Marrocos, ao filho, pois não se trata apenas de um momento de interpretação arrebatador, mas sobretudo de um genial pormenor de montagem. Richard telefona ao filho, depois de ele e a mulher estarem a salvo. Durante alguns momentos de desespero, chegou a pensar que dois filhos ficariam sem mãe, ou mesmo sem pais. Mas agora tudo está bem, e por isso Richard chora nessa cena ao ouvir a voz do filho, arrependido pelo que fez, mas aliviado pela forma como acabou. Mas terá acabado? É aí que reside toda a complexidade da cena: os personagens pensam que sim; o espectador sabe que haverá mais sofrimento pela frente, e que este continuará a ameaçar a separação da família, sendo a causa novamente a ausência dos pais. É, sem dúvida, dos planos mais cruéis do ano: o espectador ver lágrimas de alívio nos olhos de um ser humano, mas que só são de alívio porque este desconhece o sofrimento pelo qual os filhos irão em seguida passar. E, através desse plano, não podemos deixar de sentir que o sofrimento é algo contínuo e inevitável, como um rio que corre infinitamente, sem nunca desaguar no mar. Poder-se-á mesmo dizer que «Babel» não acaba; que é, também ele, um filme sem fim, sugerindo sempre que o sofrimento continuará a assombrar as vidas das personagens, e que cada uma deverá encontrar uma forma de lidar com esse sofrimento. Que forma? A proposta de Iñárritu é, mais uma vez (porque as narrativas estão intimamente ligadas), a força das relações humanas. O amor (em toda a complexidade que a palavra pode apresentar) como algo que se sobrepõe a todo esse sofrimento. No limite, será esse o nosso conforto; a nossa esperança. A história da rapariga japonesa é aquela que, a meu ver, mais se demarca, na medida em que a personagem é, de certa forma, o oposto das restantes. Sendo surda e muda, é aquela que, ao mesmo tempo, sente mais a falta de ouvir e, sobretudo, de ser ouvida. E sente, em particular, falta das relações afectivas que parecem passar-nos cada vez mais ao lado, procurando alguém que a possa ouvir e aos seus sentimentos, já de uma forma absolutamente desesperada e irracional. Mas porque não a ouvem? Será por não conseguir falar? Ou, por outro lado, serão os outros que já não conseguem ouvir? Ouvir (no sentido de compreender) não as palavras, mas especialmente os silêncios - os estados de alma, as perturbações interiores...

A história da rapariga japonesa é aquela que, a meu ver, mais se demarca, na medida em que a personagem é, de certa forma, o oposto das restantes. Sendo surda e muda, é aquela que, ao mesmo tempo, sente mais a falta de ouvir e, sobretudo, de ser ouvida. E sente, em particular, falta das relações afectivas que parecem passar-nos cada vez mais ao lado, procurando alguém que a possa ouvir e aos seus sentimentos, já de uma forma absolutamente desesperada e irracional. Mas porque não a ouvem? Será por não conseguir falar? Ou, por outro lado, serão os outros que já não conseguem ouvir? Ouvir (no sentido de compreender) não as palavras, mas especialmente os silêncios - os estados de alma, as perturbações interiores...Além disso, diria ainda que a morte aparece-nos aqui com uma abordagem diferente. Ou seja, trata-se acima de tudo de algo que parte do interior: primeiro, porque sabemos que Chieko já teve que lidar com a morte, quando a mãe se suicidou; segundo, a possibilidade de Chieko seguir os mesmos passos é, naturalmente, uma opção dela, contrariamente às outras narrativas, em que a morte (ou possibilidade de) surge como uma ameaça exterior. Quando, no final, a câmara de Iñárritu entra na varanda, naquela que parece ser a noite mais desencantada do mundo, não podemos deixar de considerar a hipótese de suicídio, como na história que contara ao polícia. Mas, quando verificamos que Chieko está lá, na varanda, nua, contemplando a noite de Tokyo, perdida na imensidão dos seus sentimentos, não temos motivos para sorrir. Pelo contrário: o olhar da jovem parece agora, distorcido pelas lágrimas, mais desencantado que nunca, como se a vida a tivesse, de facto, abandonado. Não é um olhar frustrado ou de raiva, como tinhamos visto anteriormente, mas não é também um olhar feliz: é um olhar sem vontade de continuar a lutar, que só consegue encontrar conforto na esperança de conseguir vir um dia, não a ultrapassar, mas a lidar com esse sofrimento; aceitá-lo e suportá-lo, como se este fosse - e não é...? (para ela e para todos nós) - parte inseparável da vida.

Haverá mais triste conforto ou mais desencantada esperança?

Publicada por

Miguel Galrinho

em

00:52

0

comentários

![]()

Etiquetas: 2006, Alejandro González Iñárritu, Babel, solidão

4.1.07

Desilusão

Apocalypto de Mel Gibson

Publicada por

Anonymous

em

15:07

0

comentários

![]()

Etiquetas: 2006, Apocalypto, desilusão, Mel Gibson

3.1.07

Balanço de 2006 (Claquete)

Aqui estão os 10 filmes CLAQUETE de 2006, por ordem alfabética:

Babel, de Alejandro González Iñárritu

Babel, de Alejandro González Iñárritu The Black Dahlia, de Brian De Palma

The Black Dahlia, de Brian De Palma

Publicada por

Anonymous

em

00:34

0

comentários

![]()

Os Melhores do Ano (João Pedro Jorge)

1. Munique, de Steven Spielberg

2. Uma História de Violência, de David Cronenberg

3. The Departed - Entre Inimigos, de Martin Scorsese

4. Babel, de Alejandro González Iñárritu

5. A Dália Negra, de Brian DePalma

6. Mary, de Abel Ferrara

7. Marie Antoinette, de Sophia Coppola

8. A Senhora da Água, de M. Night Shyamalan

9. Os Três Enterros de Melquíades Estrada, de Tommy Lee Jones

10. Kiss Kiss Bang Bang, de Shane Black

Publicada por

João Pedro Saraiva e Jorge

em

00:10

0

comentários

![]()

2.1.07

Ainda a Memória

O segundo filme da Trilogia das Cores, de Kieslowski - Branco - é o menos perfeito da trilogia, tanto formalmente como a nível de complexidade e profundidade das relações, não deixando de ser, no entanto, menos hipnótico e fascinante.

O segundo filme da Trilogia das Cores, de Kieslowski - Branco - é o menos perfeito da trilogia, tanto formalmente como a nível de complexidade e profundidade das relações, não deixando de ser, no entanto, menos hipnótico e fascinante. Aliás: mesmo sendo o menos consistente dos três, trata-se provavelmente da experiência mais fascinante da trilogia, porque a menos convencional de um ponto de vista estritamente narrativo. Partindo de um divórcio entre uma francesa e um polaco, seguimos a vida que o homem leva a seguir, ainda apaixonado e consumido pela mais louca das paixões. O que poderia ser uma reflexão sobre o amor, a dor e a perda (como é Azul), torna-se, sob o tema da (des)igualdade, uma espécie de comédia satírica (intercalada por algumas subtilezas dramáticas) sobre as consequências desse louco amor, tendo como base um argumento que assenta nas situações mais absurdas e irrealistas. Aquilo que cairia facilmente no ridículo, caso não tivesse uma realização que lhe conseguisse dar o tom adequado, torna-se, graças ao talento de Kieslowski, num fabuloso filme sobre as consequências do amor quando não consegue ser esquecido (o problema da memória, mais uma vez).

Sem dúvida mais metafórico que realista - atente-se especialmente à troca de gestos e de olhares (e de lágrimas...) na cena final -, mas por isso mesmo tão fascinante e encantador. Ou, se quisermos simplificar: cinema em estado puro!

Publicada por

Miguel Galrinho

em

14:15

0

comentários

![]()

Etiquetas: Krzysztof Kieslowski, memória, paixão, Trilogia das Cores, Trois Couleurs: Bialy

Os Melhores do Ano (Nuno Gonçalves)

2. Babel, de Alejandro González Iñárritu

3. O Segredo de Brokeback Mountain, de Ang Lee

4. The Departed - Entre Inimigos, de Martin Scorsese

5. A Senhora da Água, de M. Night Shyamalan

6. Ninguém Sabe, de Kore-eda Hirokazu

7. Marie Antoinette, de Sofia Coppola

8. O Novo Mundo, de Terrence Malick

9. Miami Vice, de Michael Mann

10. Munique, de Steven Spielberg

Publicada por

Nuno Gonçalves

em

12:47

0

comentários

![]()

Expectativas da semana

Apocalypto de Mel Gibson

Apocalypto de Mel Gibson

For all its excesses, it's an absorbing, disturbing, savagely beautiful "trip" movie, and an extraordinary -- perhaps even outrageous -- personal vision of the one A-list filmmaker who truly deserves the adjective "maverick."

William Arnold, Seattle Post-Intelligencer

Quinta-Feira nas salas The River de Jean Renoir

The River de Jean Renoir

João Bénard da Costa, "Da Vida e Obra de Jean Renoir", Jean Renoir - Lisboa 94 Capital Europeia da Cultura - Cinemateca Portuguesa.

Publicada por

Anonymous

em

03:48

0

comentários

![]()

Etiquetas: antevisão, Apocalypto, Jean Renoir, Mel Gibson, The River

1.1.07

L´Année Dernière à Marienbad

MISTÉRIO BELO BUSCA VAZIO AMOR PERDA

MISTÉRIO BELO BUSCA VAZIO AMOR PERDA ESPAÇO-TEMPO É IMAGEM JOGO VIDA PALAVRA MEMÓRIA MORTE

ESPAÇO-TEMPO É IMAGEM JOGO VIDA PALAVRA MEMÓRIA MORTE CAMINHO PROCURA OLHAR RESPOSTA INFINITO VERDADE IMPOSSÍVEL DISTANTE

CAMINHO PROCURA OLHAR RESPOSTA INFINITO VERDADE IMPOSSÍVEL DISTANTE

Publicada por

Anonymous

em

21:46

0

comentários

![]()

Etiquetas: Alain Resnais, Imagens, L´Année Dernière à Marienbad

Balanço de 2006 (Paulo Albuquerque)

1- New World, de Terrence Malick

2- Juventude em Marcha, de Pedro Costa

3- Munich, de Steven Spielberg

4- The World, de Jia Zhang-Ke

5- A History of Violence, de David Cronenberg

6- Lady in the Water, de M. Night Shyamalan

7- The Black Dahlia, de Brian De Palma

8- Nobody Knows, de Hirozaku Kore-Eda

9- Miami Vice, de Michael Mann

10- Children of Men, de Alfonso Cuarón

Sem Distribuição:

1- Be With Me, de Eric Khoo

2- The Death of Mr Lazarescu, de Cristi Puiu

3- Un Couple Parfait, de Nobuhiro Suwa

4- Mutual Apreciation, de Andrew Bujalski

5- Keane, de Lodge Kerrigan

Publicada por

Paulo Albuquerque

em

20:19

1 comentários

![]()

Um ano de cinema em Portugal - Os Melhores Filmes (João Eira)

10. Superman Returns de Bryan Singer

Super-Homem e Clark Kent representam, depois do filme de Singer, uma só entidade; ou melhor, Singer conseguiu humanizar de tal forma o personagem do herói, que agora além do Super temos também o Homem, tornando Clark Kent num alter ego dispensável. Singer obteve assim a mistura perfeita entre a densidade psicológica que tal transformação acarreta e a dimensão de espectáculo que um filme desta dimensão inevitavelmente exige. Destaque-se ainda a surpresa de Kate Bosworth no papel de Lois Lane. Mais uma prova que Hitchcock não andaria longe da verdade. Os actores podem de facto ser comparados a gado. Se o condutor da manada for bom, até o mais limitado pode atingir patamares insuspeitos.

9. Fauteuils d'Orchestre de Danièle Thompson

Depois do muito conseguido Jet Lag, a experiente argumentista continua a capitalizar e a reforçar-se como nome incontornável do cinema francês. Thompson mantém-se fiel à herança dos grandes realizadores franceses para quem trabalhou, ao mesmo tempo que não tem medo de enraizar o seu cinema nos mais profundos cânones do melodrama clássico americano. Um filme pleno de emoção, comoção e humor e uma soberba homenagem à Vida.

8. Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton e Valerie Faris

A comédia do ano é a prova da vitalidade do cinema independente norte-americano. O território já muitas vezes explorado da família disfuncional é aqui magistralmente reciclado, com todos os clichés postos em causa. Tudo num humor vivo, oscilando entre a mordacidade e a eficácia do nonsense.

7. Brokeback Mountain de Ang Lee

Se há tema que é recorrente no universo autoral de Lee é o da repressão de sentimentos e das convulsões internas e, por consequência externas, motivadas por esse recalcamento. De Mikey Carver a Li Mu Bai, passando por Hulk todos são conduzidos a um sofrimento auto induzido pela ocultação de algo de cuja a aceitação pelo mundo exterior duvidam. Tocando agora o tópico da homossexualidade, Lee filma uma das mais belas histórias de amor, fiel à emoção contida que torna o seu cinema único e que atinge aqui um ponto máximo

6. Caché de Michael Haneke

O mais enigmático e formalmente brilhante filme do ano. Caché pede múltiplos visionamentos sem nunca oferecer uma resposta concreta para os seus vários mistérios. Jogo de espelhos e identidades, desesperante viagem pelos caminhos da culpa e da procura interior da impossível redenção, o filme de Haneke é pontuado por imagens que têm tanto de inesquecível como de perturbante.

5. Casino Royale de Martin Campbell

O melhor James Bond – filme – de sempre. O melhor James Bond – personagem – de sempre. O melhor James Bond – Daniel Craig – de sempre. A refundação de uma saga incontornável do cinema mundial a justificar plenamente a inclusão neste top.

4. Dans Paris de Christophe Honoré

A homenagem de Honoré à Nouvelle Vague, produzida por Paulo Branco foi a surpresa do ano. A insustentável leveza da dor e do amor vistas pelo olho de Honoré, com uma Paris apaixonante em fundo. As magistrais interpretações de Garrell e especialmente de Duris reforçam a grandiosidade simples deste objecto. A sequência musical interpretada por Duris e Preiss, homenagem a Demy, que nada fica a dever à fonte inspiradora, é o melhor momento musical em cinema nos últimos (largos) anos.

3. The Departed de Martin Scorsese

Scorsese confirma a boa forma demonstrada o ano passado com o sublime The Aviator. Regressando aos territórios narrativos com que é mais facilmente associado – a saga de gangsters – aproveita para se emergir num dos mais fascinantes estudos sobre a identidade e a inadaptação de que o cinema tem memória. Tudo isto a propósito de um remake que muitos dizem, depreciativamente, de encomenda. A ser assim, que as encomendas continuem por muitos e bons anos.

2. A History of Violence de David Cronenberg

O mais recente opus de David Cronenberg é um colosso cinematográfico, também ele fundado nos territórios da identidade. Com inacreditável precisão e limpeza, Cronenberg transporta-nos para uma alucinante viagem existencial, não se coibindo de pelo caminho nos presentear com sucessivos e inesperados golpes, murros e cacetadas violentas. A tareia tem tanto de visceral como de cerebral e dificilmente poderemos olhar o que nos rodeia da mesma forma depois de sermos transformados por este filme.

1. Munich de Steven Spielberg

É talvez o mais incompreendido filme de Spielberg. Pelas mais diversas razões ou porque, sendo um filmes dos tempos, é claramente um filme à frente do seu tempo. Pegando num incidente ocorrido há três décadas, o mais brilhante autor da actualidade demonstra toda a sua vitalidade e mestria nesta reflexão sobre o presente e que futuro espera a Humanidade. Parece lugar comum, mas Spielberg não está em busca de um qualquer destino teleológico para todos nós. Parte sim da unidade fundamental – um ser humano – pondo em causa, passo a passo, a sua humanidade até que já nada reste dela a não ser o desespero da sua ausência. Um filme para a eternidade.

Publicada por

Anonymous

em

17:40

0

comentários

![]()

Balanço de 2006 (João Ricardo Branco)

1- Munich, de Steven Spielberg

2- Lady in the Water, de M. Night Shyamalan

3- The Departed, de Martin Scorsese

4- Babel, de Alejandro González Iñárritu

5- A History of Violence, de David Cronenberg

6- Good Night, and Good Luck, de George Clooney

7- Caché, de Michael Haneké

8- Match Point, de Woody Allen

9- A Prairie Home Companion, de Robert Altman

10-Miami Vice, de Michael Mann

Neste contexto surge «Munich», a obra máxima deste ano e um dos mais lancinantes filmes da década. Steven Spielberg, no auge da sua genialidade, filma uma história passada nos anos 1970 com os olhos postos em 2006 e constrói uma tragédia tão dilacerante e radical que não encontra paralelo em nenhum outro filme deste ano. O nível de depuração das suas emoções (filma-se uma das histórias mais tristes do mundo com uma sobriedade implacável), a forma como as suas personagens são expostas à mais brutal das solidões existenciais e o labiríntico cruzamento entre pessoa, família e pátria fazem de «Munich» um doloroso espaço cinematográfico que nos marca irremediavelmente. Ninguém sai igual depois de ver este filme: um pouco de nós morre com ele! A tão criticada cena de sexo é, quanto a mim, uma aterradora ilustração da morte espiritual de Avner: num único plano, Spielberg consegue juntar todas as equações do filme (pessoa, família, pátria, passado, presente, obsessão, vingança) para demonstrar que o seu protagonista continua vivo, mas está já morto enquanto Ser Humano. Foi, de longe, a mais forte e devastadora experiência que vivi nas salas em 2006.

M. Night Shyamalan propôs-nos olhar as mesmas incertezas e angústias do presente através de um conto de fadas e brinda-nos com uma obra-prima de beleza indizível e de transcendental clarividência. «Lady in the Water» é um filme pessoal e de coração e uma desarmante manifestação de personalidade artística que nos guia por uma viagem inesquecível ao lugar de todas as descobertas: o interior do Ser Humano. A «Babel», filme fabuloso sobre a incomunicabilidade com ressonâncias universais do mal-estar contemporâneo, interessa, por seu turno, partir dessa viagem interior para atentar na complexidade da sua exteriorização. Nele se cruzam gestos da mais pura e genuína liberdade com o mais triste e soturno dos aprisionamentos, numa cruel ambivalência que deixa o espectador literalmente despedaçado. Alguns dos mais belos momentos de cinema de 2006 podem encontrar-se aqui.

«The Departed» e «A History of Violence» transformam os ecos da realidade contemporânea em brilhantes estudos sobre a identidade, a violência e o desvanecimento do sonho americano. São ambos filmes com personagens desamparadas, dilacerantes jogos de personas e empreendimentos cinematográficos à altura do melhor dos respectivos realizadores. Também dos EUA, e também de um realizador de créditos firmados, veio «Miami Vice», obra insinuante e esteticamente envolvente que nos leva de lancha até Cuba para nos seduzir irreversivelmente, como a personagem de Colin Farrell seduz a de Gong Li, numa dança de corpos errantes a caminho da trágica aniquilação do amor. Em contraponto a isto surge «Good Night, and Good Luck», apenas a segunda obra de George Clooney, mas que parece carregar já a mestria dos grandes clássicos: filme genuinamente liberal, brilhante e fundamental reflexão em ritmos jazz sobre o poder do jornalismo e da televisão e mais um caso exemplar de análise do presente através dum olhar sobre o passado.

«Caché» e «Match Point» são dois dos filmes mais perturbantes do ano. Partem de uma superfície “thrillesca” para abordar temáticas universais como o sentimento de culpa, a inquietação provocada pela mentira, a indiferença social e as relações inter-classistas. São marcos indeclináveis de 2006, quer pela mestria que patenteiam, quer pela relevância política e social das temáticas que exploram. «A Prairie Home Companion», obra terminal de Robert Altman, é, enfim, um filme que se destaca pela beleza da sua temática e pela forma como na sua aparente neutralidade não se escondem as implicações do(s) tempo(s). É um filme enorme sobre a decadência do artista, sobre a morte da Arte e uma das experiências mais comoventes do ano.

Merecem ainda destaque: «Black Dahlia», grande film-noir do mestre Brian De Palma sobre a decadência de Hollywood; «World Trade Center», a comovente evocação de Oliver Stone sobre o 11 de Setembro; «V for Vendetta», grandioso e singular blockbuster onde o futuro serve de metáfora do presente; «Volver», um Almodóvar maior; «Inside Man», brilhante exercício de estilo de Spike Lee; «Juventude em Marcha», o filme português do ano; e «Le Temps qui Reste», belíssimo filme de Ozon sobre a relação com a certeza da morte.

E porque os filmes têm uma inevitável base humana, queria ainda destacar:

a) Steven Spielberg, como o melhor realizador do ano. E ainda, por ordem de preferência: Shyamalan, Scorsese, Iñárritu, Cronenberg, DePalma, Mann, Haneke, Clooney e Stone.

b) Isabelle Huppert («Gabrielle»), na categoria de melhor actriz principal. E ainda, por ordem de preferência: Natalie Portman («V for Vendetta»), Ana Moreira («Transe»), Penélope Cruz («Volver») e Kirsten Dunst («Marie Antoinette»).

c) Eric Bana («Munich»), na categoria de melhor actor principal. E ainda, por ordem de preferência: David Strathairn («Good Night, and Good Luck»), Paul Giamatti («Lady in the Water»), Leonardo DiCaprio («The Departed»), Philip Seymour Hoffman («Capote») e Viggo Mortensen («A History of Violence»).

d) Maria Bello («A History of Violence»), na categoria de melhor actriz secundária. E ainda, por ordem de preferência: Vera Farmiga («The Departed»), Scarlett Johansson («Match Point»), Bryce D. Howard («Lady in the Water»), Juliette Binoche («Caché»), Rinko Kikuchi («Babel») e Gong Li («Miami Vice»).

e) Jack Nicholson («The Departed»), na categoria de melhor actor secundário. E ainda, por ordem de preferência: o elenco de secundários de «Munich», George Clooney («Syriana»), Ed Harris («A History of Violence») e Brad Pitt («Babel»).

As maiores desilusões do ano vieram de onde menos se esperava: de Sofia Coppola, que em «Marie Antoinette» perde-se na contemplação do vazio; de Terrence Malick, que em «The New World» constrói um terreno de amarga aridez emocional e destituído de dimensão humana; e de Sam Mendes, que em «Jarhead» não escapa à banalidade e à irrelevância e realiza aqui o seu primeiro filme falhado.

E, enfim, os filmes maus aglutinaram-se ao longo dos meses. Eis os dez piores que vi nas salas em 2006 (por ordem de mediocridade): «Borat», «Lavado em Lágrimas», «Drawing Restraint 9», «Basic Instinct 2», «Aeon Flux», «The Libertine», «The Illusionist», «Half Light», «Walk the Line» e «Crank».

Que 2007 seja um grande ano de cinema!

Publicada por

João Ricardo Branco

em

15:20

0

comentários

![]()